Quand j’ai demandé le service de presse de ce livre, je pensais tomber sur une utilisation du vampire le plus célèbre de la littérature en le confrontant à son inspirateur historique à la manière dont Elizabeth Kostova l’avait fait dans The Historian (L’historienne et Drakula en version française). Et… pas du tout. Ce récit est l’histoire de Dracula, le roman de Bram Stoker, tel qu’il a été « traduit » en 1928 par Ali Riza Seyfi. Et dire que le traducteur a pris des libertés avec le roman original est un doux euphémisme.

Quand j’ai demandé le service de presse de ce livre, je pensais tomber sur une utilisation du vampire le plus célèbre de la littérature en le confrontant à son inspirateur historique à la manière dont Elizabeth Kostova l’avait fait dans The Historian (L’historienne et Drakula en version française). Et… pas du tout. Ce récit est l’histoire de Dracula, le roman de Bram Stoker, tel qu’il a été « traduit » en 1928 par Ali Riza Seyfi. Et dire que le traducteur a pris des libertés avec le roman original est un doux euphémisme.

Déjà, l’histoire se situe désormais dans les années 1920, alors que la Turquie a pris son indépendance à la fin de l’Empire ottoman. Tous les protagonistes, à l’exception du comte lui-même, sont turcs, et le vampire ne cherche pas à déménager en Angleterre, mais à Istanbul.

Le ton du roman est également différent. Certains passages et personnages sont manquants (comme la traversée du Déméter ou Renfield), et les autres – aux noms profondément turcs – sont aseptisés pour ne pas choquer. L’équivalent de Jack Seward est devenu un médecin classique sans aucune tentation médicamenteuse, la Lucy d’Istanbul est très vertueuse et n’hésite pas une seconde à choisir entre ses trois prétendants, et la Mina de ce livre ne partage aucune vision avec le comte, car elle n’en devient jamais la victime. D’un autre côté, le roman est remanié pour s’adapter aux croyances turques (les versets du Coran sont tout aussi efficaces que les crucifix pour repousser les vampires) et renforcer le patriotisme. Ainsi, il y a de grandes explications sur le voïvode Vlad Tepes et son rôle d’antagoniste dans l’histoire turque (la « traduction » ou plutôt le roman ou la fanfiction s’appelle d’ailleurs à l’origine Kazikli Voyvoda) et de nombreuses tournures patriotiques pour présenter les personnages. Qui passaient peut-être à l’époque de la sortie du livre, mais qui, près d’un siècle plus tard, font largement sourire la lectrice (non turque), surtout quand Arim Bey (l’équivalent de Jonathan Harker) en bon musulman pratiquant, refuse l’alcool de prune dans la diligence, mais quelques pages plus loin accepte de boire le vin du comte…

Et pour corser le tout, la version désormais disponible en France en une traduction de la traduction anglaise de Kazikli Voyvoda réalisée il y a quelques décennies et où le nouveau traducteur n’a pu s’empêcher d’ajouter des modifications – notes explicatives sur certains des termes, mais également renumérotation des chapitres pour recoller au texte de Bram Stoker. Et finalement, que vaut ce Dracula à Istanbul ? Si vous n’avez jamais lu Dracula ou si vous ne connaissez que les différentes versions cinématographiques ou en BD du comte, commencez plutôt par lire le roman d’origine. Si vous l’avez déjà lu, jouer au jeu des sept erreurs est délicieux et la traduction est suffisamment fluide pour qu’on se laisse happer par l’histoire – certes sacrément raccourcie par rapport à l’œuvre d’origine – le temps d’une soirée ou deux. Le paratexte sur le livre et l’adaptation cinématographique qui en a été faite dans les années 1950 est également particulièrement intéressant. Surtout parce que, personnellement, j’aime beaucoup l’érudition de Kim Newman et d’Adrien Party sur ces sujets. À découvrir donc.

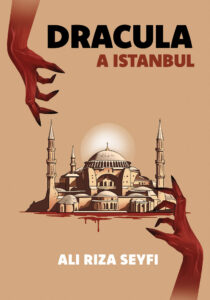

Dracula à Istanbul

D’Ali Riza Seyfi

Traduction de Marie Demay à partir de la traduction d’Ed Glaser

Éditions ActuSF